di Roberto Mussapi *

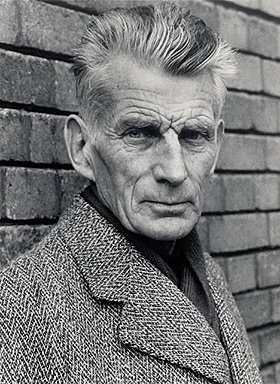

«Una voce arriva a qualcuno nel buio. Immagina». È un incipit primordiale: apre un’opera narrativa che è nello stesso tempo racconto e monologo. Situazione primordiale perché teatralmente assoluta: il buio, e una voce che arriva. C’è qualcuno nel buio, quella voce giunge a lui. Pare un nostro antenato nella caverna, che scopre all’improvviso, nell’oscurità, una voce giungere da non si sa dove. Qualcosa o qualcuno che parla, e forse parla a lui. Il titolo di quest’opera è magistrale quanto l’attacco: Company, Compagnia. Non è una delle opere più famose di Samuel Beckett, forse per ragioni contingenti: fu scritta quando la fama del grande irlandese era da tempo consolidata, e sulle scene del mondo personaggi come l’invisibile Godot, l’auscultante Krapp, i barcollanti Vladimiro ed Estragone e tutti gli altri avevano già lasciato un’impronta indelebile. Il mondo a partire dalla scena era già stato segnato dalle creature di Samuel Beckett.

«Una voce arriva a qualcuno nel buio. Immagina». È un incipit primordiale: apre un’opera narrativa che è nello stesso tempo racconto e monologo. Situazione primordiale perché teatralmente assoluta: il buio, e una voce che arriva. C’è qualcuno nel buio, quella voce giunge a lui. Pare un nostro antenato nella caverna, che scopre all’improvviso, nell’oscurità, una voce giungere da non si sa dove. Qualcosa o qualcuno che parla, e forse parla a lui. Il titolo di quest’opera è magistrale quanto l’attacco: Company, Compagnia. Non è una delle opere più famose di Samuel Beckett, forse per ragioni contingenti: fu scritta quando la fama del grande irlandese era da tempo consolidata, e sulle scene del mondo personaggi come l’invisibile Godot, l’auscultante Krapp, i barcollanti Vladimiro ed Estragone e tutti gli altri avevano già lasciato un’impronta indelebile. Il mondo a partire dalla scena era già stato segnato dalle creature di Samuel Beckett.

In Company, noi troviamo una situazione elementare e originaria: l’uomo non solamente è al buio, ma disteso: la voce che giunge da non si sa dove gli rievoca, a brandelli laceranti e come una musica rammemorata in sogno, momenti della sua vita, dall’infanzia all’attuale condizione: solo, nel buio, che ascolta una voce. Ci troviamo davanti a una rappresentazione purissima dell’irruzione del mistero. L’uomo disteso nel buio di Beckett è il nostro antenato che per la prima volta percepisce una presenza ulteriore, scopre il mistero e nel mistero sente una voce inaudita. Non è un avvenimento piacevole, è drammatico, e anche teodrammatico. L’irruzione di quella voce cambia la percezione dell’uomo, che scopre la propria solitudine, ma anche l’esistenza di qualcun altro, inafferrabile, misterioso ma presente. Un lettore canonico di Beckett non farebbe questa mia lettura, fondata sullo stupore. Il lettore canonico del Novecento troverebbe in Company l’ennesima prova di una situazione terminale inscenata da Beckett a significare una condizione di morte avvenuta, o congenita, dell’umanità. Non è così, se al canone si sostituisce una lettura dettagliata dell’opera. E, trattandosi di teatro, una frequentazione non episodica delle sue messe in scena.

In parole povere: Beckett nichilista e celebrante dell’insensatezza del mondo è un luogo comune derivante da una lettura sommaria della sua opera, dettata dalla fretta di classificarla più o meno filosoficamente, piuttosto che dal bisogno di comprenderla. Come la celebre definizione di “Teatro dell’assurdo”, che abbina comodamente e senza sforzi due autori che nulla hanno in comune, come Ionesco e l’irlandese. Il teatro esige spettatori, non teorizzatori esterni.

Tutte le pièces di Beckett sono tramate di fili metafisici, di nostalgia dell’infinito, o di un’età felice. Un solo esempio: già all’inizio di Aspettando Godot Vladimiro dice a Estragone: «Avresti dovuto essere un poeta». E questi, indicando i propri stracci, gli risponde: «Lo sono stato. Si vede, no?». Questo «Lo sono stato» significa che un’età di pienezza è esistita. Il nulla di cui parla Beckett è assoluto, ma nel senso di una realtà primigenia in conflitto con quella della presenza. C’è stata un’altra età, poi il mondo è decaduto: i personaggi franti, paralizzati, comunque fermi, che agiscono sulla scena beckettiana, non sono la prova teatrale di una realtà fondata ontologicamente sul nulla, ma di una perdita di spessore e senso dell’uomo. L’ammissione di essere stato poeta, un tempo, non corrisponde, a livello di significato profondo, all’affermazione del vitalissimo e radioso Picasso nella visita ai dipinti nelle grotte: «Dopo Altamira la pittura è solo decadenza»?

Tutte le pièces di Beckett sono tramate di fili metafisici, di nostalgia dell’infinito, o di un’età felice. Un solo esempio: già all’inizio di Aspettando Godot Vladimiro dice a Estragone: «Avresti dovuto essere un poeta». E questi, indicando i propri stracci, gli risponde: «Lo sono stato. Si vede, no?». Questo «Lo sono stato» significa che un’età di pienezza è esistita. Il nulla di cui parla Beckett è assoluto, ma nel senso di una realtà primigenia in conflitto con quella della presenza. C’è stata un’altra età, poi il mondo è decaduto: i personaggi franti, paralizzati, comunque fermi, che agiscono sulla scena beckettiana, non sono la prova teatrale di una realtà fondata ontologicamente sul nulla, ma di una perdita di spessore e senso dell’uomo. L’ammissione di essere stato poeta, un tempo, non corrisponde, a livello di significato profondo, all’affermazione del vitalissimo e radioso Picasso nella visita ai dipinti nelle grotte: «Dopo Altamira la pittura è solo decadenza»?

Credo che, se uno dei mali del Novecento è una programmatica demitizzazione e desacralizzazione dell’essere (non esclusiva, ma molto presente), fino al piacere del nulla, Samuel Beckett, il più grande dei nichilisti, non sia nichilista in tal senso.

Soffermiamoci solo su due opere emblematiche, leggendarie: En attendant Godot e Krapp’s last tape. Esemplificano l’universo beckettiano: uomini o soli o comunicanti a brandelli, vinti dalla forza di gravità, incespicano, cadono, alcuni sono immobili su una sedia o infossati al suolo, quasi a metà tra i viventi e i sepolti. Mai del tutto morti. Perché mai del tutto vissuti.

Quelli di En attendant Godot, Vladimiro ed Estragone, incespicano, vedono un alberello rifiorire inutilmente, attendono. Chi? Godot, il cui nome genialmente evocativo e misterioso pare proprio una sintesi tra God e Charlot, il burattino neonato a quel tempo, la nuova maschera inventata dal cinema. Lucky incespica, barcolla, cade ripercorrendo sempre lo stesso frammento di spazio. Pozzo diviene cieco e perde anche lui l’equilibrio. Vladimiro e Estragone, i due protagonisti, fermi sempre sullo stesso spazio di terra, vedono tutto questo e aspettano: sanno che Godot non si raggiunge ma si attende, restando fissi nella propria origine, anche se questa acceca e dispera. C’è qui e in tutta la scena di Beckett una ferma, tragica resistenza alla scomparsa, al nulla, e lo strumento di questa resistenza è la voce: «Non uscirò mai dalla mia strada – scriverà l’autore – semplicemente non uscirò dalla mia strada, anche se nella mia vita non sono mai stato nella mia strada verso qualcosa, ma semplicemente sulla mia strada». I due vedono l’albero rifiorire, quello stesso albero a cui volevano impiccarsi. Ma non si sono impiccati, e l’albero rifiorisce. Con questa rifioritura ha inizio il secondo atto.

Krapp invece ascolta il proprio passato registrato dalla sua stessa voce, a un vecchio registratore. Così rivive attraverso una voce non più sua, ma che comunque parla. Mangia alcune banane, ostentatamente. Ci si interrogò subito, legittimamente, sul significato di quelle banane. Credo non sia eccessivamente oscuro. Krapp, ascoltando il proprio passato, è regredito, ma troppo: non al tempo della sua vita, inafferrabile, ma ai primordi, al tempo in cui l’uomo si nutriva di banane prese sulla palma, all’antenato, all’ominide. Torna troppo indietro, saltando il tempo di mezzo, che avrebbe dovuto essere il suo. Si ricongiunge all’origine, ma prescindendo da se stesso. È la sua vita individuale l’anello mancante. Non a caso la cerca nel nastro di un magnetofono. Il tempo tra l’origine e il presente, cioè la sua vita, è quello che gli è sfuggito. Ma lo cerca, il nastro crepita nel vecchio registratore, la voce disillude, Krapp vi si aggrappa come un naufrago alla tavola e un esule alla memoria.

Samuel Beckett, il più grande autore di teatro del Novecento, mettendo in luce, su questa scena, una mancanza, sta invocando una presenza. Non un’assenza ma una mancanza, qualcosa che si brama. E invoca una presenza che fu, che è stata e che rimpiange e spera ritorni. Certo la voce nella scena beckettiana grida la perdita del rito. Così facendo crea un teatro ancora rituale, di polarità rovesciata. I personaggi di Beckett sono assoluti e apsicologici quanto quelli della tragedia greca. Potrebbero avere il viso coperto da maschere e ai piedi i coturni. Come nella tragedia classica non hanno volti umani o dimensione psicologica; sono maschere, tipi. Prodigiosamente Beckett ricrea lo scenario tragico dell’origine, partendo dalla sua mancanza.

Pensiamo all’Origine, alla nascita della tragedia greca come rito del villaggio, officiato da un sacerdote, con la partecipazione orante e danzante della comunità. Analoga alla nascita del teatro degli indiani d’America, dell’Africa, un rito propiziatorio. Tutti derivanti dalla culla del teatro che è la caverna, dove di fronte agli dèi dipinti sulla parete rocciosa, in forma di cavalli e di bisonti, i giovani vengono iniziati: danza, musica, parole rituali, fuoco, questa è la genesi del teatro, in cui religione, arte e poesia sono perfettamente fuse. Per questo Picasso affermò che dopo Altamira era solo decadenza. Il rito perduto, la cui mancanza Beckett mette in scena, rappresentava una totalità simbolica che hanno tentato di ricreare, a volte riuscendovi, non pochi uomini della scena del Novecento: Grotowsky, Barba, il Living Theatre, Kantor, Strehler, soprattutto Peter Brook. Ma tutti dal punto di vista della recita, che si dissolve con la fine dello spettacolo. Beckett lo ha fatto nel testo, riconnettendo il legame forte, ferreo, tra poesia e teatro che è uno dei cardini espressivi delle nostre origini.

È una reazione all’abbassamento di prospettiva operato dal teatro borghese: Ibsen, Cechov, Pirandello sono grandi autori segnati dal mito dello psicologismo, e che implicitamente considerano lo spazio sacro del teatro il repertorio di un lontano passato, da tempo esaurito. In questo spazio la rappresentazione del dramma individuale ha volutamente sostituito quella dimensione di immaginalità tra tempo e oltretempo, tra genesi e istante, che anima lo spirito con cui nasce il rito del teatro. Con Beckett il rito è evocato, tragicamente, nella sua mancanza. Ma è già, è di nuovo rito lo spazio in cui un attore reagisce alla gravità che lo trascina al fondo, cerca in un registratore la propria voce, si accorge che anche nel buio, steso al suolo, non è solo. La voce resiste, ritornerà l’età dei poeti.

* Roberto Mussapi è nato a Cuneo nel 1952 e vive a Milano. Tra le sue opere ricordiamo: Racconto di Natale (1995), La polvere e il fuoco (1997), Antartide (2000), Lo stregone del fuoco e della neve (2001), Accanto al fiume oscuro (2005), La stoffa dell’ombra e delle cose (2007), L’incoronazione degli uccelli nel giardino (2010). È autore di drammi in versi e in prosa per il teatro, fra cui, nel 2009, Resurrexi; ha tradotto, fra altri, testi di Stevenson, Melville, Walcott, Heaney e Shelley.