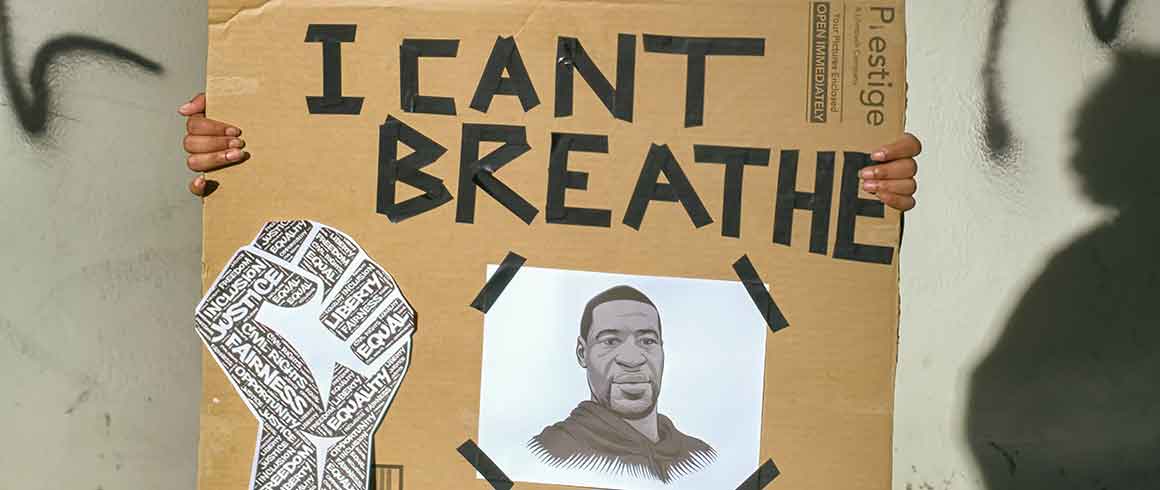

Da giorni sono gli Stati Uniti a fare notizia con i disordini provocati dalla morte di George Floyd e le manifestazioni di piazza contro la polizia e contro il presidente. Abbiamo chiesto ad alcuni nostri esperti di analizzare le ragioni della protesta e fare il punto sul momento che la più grande democrazia del mondo attraversa. Parlano i professori Gianluca Pastori, Cristina Bon, Raul Caruso, Vittorio Emanuele Parsi

di Gianluca Pastori *

Le violenze che dalla morte di George Floyd stanno travagliando gli Stati Uniti hanno messo in luce ancora una volta il fragile rapporto che esiste, nel Paese, fra gli Stati e il governo federale. Le accuse di debolezza mosse da Donald Trump a diversi governatori riguardo alla gestione della crisi in corso si sommano, in questo, a quelle che, nelle scorse settimane, hanno accompagnato la graduale uscita degli Stati Uniti dalla fase del “lockdown” e a quelle che, ancora prima, hanno seguito l’esplodere e il diffondersi della pandemia. I violenti scontri verbali della metà di aprile fra Trump e Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York e sorta di simbolo di un “altro approccio” alla pandemia, più che un’eccezione legata alla rivalità esistente fra i due, sembrano, quindi, essere la regola di questa convulsa fase politica.

Quella dei rapporti fra centro e periferia è una questione che attraversa sottotraccia tutta la storia politica degli Stati Uniti. Al suo interno si radica, fra l’altro, un evento traumatico come la guerra civile del 1861-65 (la c.d. “guerra di secessione”), destinato a sua volta a lasciare tracce profonde e durature nella memoria del Paese e nei suoi assetti politici. Il progressivo rafforzamento dell’esecutivo che ha caratterizzato il XX secolo – soprattutto dalla presidenza di Franklin Delano Roosevelt (1933-45) in avanti – ha influito solo in parte su questo stato di cose. Con l’esperienza reaganiana (1981-89) e l’enfasi che l’ha accompagnata rispetto ai temi dello “Stato minimo”, anzi, il pendolo del potere sembra avere invertito il suo corso, rilanciando il ruolo degli Stati all’interno di una dialettica spesso disagevole.

Non stupisce che, in un contesto “di emergenza” e con la Casa Bianca occupata da una figura come Donald Trump, che ama dare di sé un’immagine di “Presidente del popolo”, assertivo e dichiaratamente “antipolitico”, le tensioni siano esplose in forma eclatante. La sfiducia espressa nei sondaggi rispetto al modo in cui l’amministrazione ha affrontato la vicenda Covid-19 e le critiche che da più parti hanno colpito Trump nel suo ruolo di comandante in capo hanno agito da ulteriore alimento. Su questo sfondo, la gestione dell’attuale crisi sembra essere vissuta come una sorta di “prova d’appello”, anche alla luce dell’ormai prossimo appuntamento elettorale; una rappresentazione che la piega che hanno preso le proteste - degenerate, in diverse occasioni, in violenze e saccheggi fini a se stessi - concorre ad agevolare.

Se e quanto questa strategia potrà dimostrarsi davvero pagante in termini di consenso è difficile da dire, specialmente in uno scenario polarizzato come quello degli Stati Uniti di oggi. Il fatto che il voto presidenziale di novembre coincida, in realtà come Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Utah, Vermont, Washington e West Virginia, con quello per il rinnovo del seggio governatoriale o per il rinnovo degli organi legislativi locali complica ulteriormente le cose, enfatizzando i termini di uno scontro fra Stati e Federazione che trova da altre parti le sue vere radici e che riflette le dinamiche tradizionalmente complesse che nella cultura e nella sensibilità statunitense legano lo spazio della libertà individuale a quella del suo modo di esprimersi nella sfera pubblica.

* docente di Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali