“Chierici, cortigiani, battitori liberi. Quale ruolo per gli intellettuali?” è il titolo del convegno promosso dal centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita” il 30 ottobre a Milano. In questa occasione il professor Giuseppe Lupo ha lanciato un dibattito a cui hanno aderito alcuni docenti della Cattolica. Pubblichiamo l’articolo del professor Lorenzo Fossati

di Lorenzo Fossati *

«In un angolo remoto dell’universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari c’era una volta un astro, su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più menzognero della “storia del mondo”: ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire». Questo il quadro desolante schizzato da Nietzsche, intellettuale «dinamitardo» se mai ce ne fu uno, che in un sol colpo faceva così saltare le presunzioni degli uomini e del loro intelletto e, più specificamente, quella degli uomini che all’intelletto si sono consacrati.

A quasi tutti loro si addice quanto metteva in bocca Oscar Wilde al razzo eccezionale dell’omonimo racconto: «Provo molto piacere ad ascoltarmi: è uno dei miei piaceri più intensi». Se le dispute tendono ad appassionare solo chi vi è direttamente coinvolto (meglio poi quando parla lui) e l’autoreferenzialità è più di un rischio, nel caso di intellettuali che si interrogano sulla figura dell’intellettuale non si vede quasi come si possa uscirne.

In effetti, paiono finiti i tempi in cui l’intellettuale era organico a un partito o a una causa e, in assenza di qualcosa cui appellarsi, sul tappeto è rimasta la soluzione di votarsi al proprio partito e alla propria causa: gli intellettuali sembrano spesso per lo più difendere se stessi e il proprio ruolo, e non raramente sono invisi agli altri, che per vari motivi intellettuali non sono o non si ritengono. A chi non è capitato di sentire più o meno a sproposito espressioni come radical chic, gauche caviar, professorone… sempre usate come termini spregiativi contro l’interlocutore che accamperebbe il maggior valore della propria opinione perché meglio articolata o più compitamente espressa. D’altro lato, è ormai arcinota la famigerata università della vita, scuola sui generis frequentata da chi invece intellettuale non è, sbandierata come motivo d’orgoglio in spregio appunto a un sapere che la vita non conosce, ha scordato o non mai praticato. La questione della verità di quanto si afferma, passa drammaticamente in secondo piano, essendo essa parimenti pretesa da tutti.

Ahimè, esattamente come un po’ tutti, l’intellettuale vive in una bolla e, in particolare nel suo caso, questo è vero specialmente nel nostro Paese, dove coloro che leggono i libri sono in larga parte anche quelli che li scrivono, in una serie infinita di ammiccamenti, sgambetti e pacche sulle spalle. E tuttavia la vocazione dell’intellettuale è quella di parlare agli altri, di elevare le masse incolte, salvo appunto levare alti lai quando quelli se ne infischiano delle profonde e inedite prospettive che graziosamente gli vengono elargite. Perle ai porci! A questo proposito, però, Voltaire già per tempo ci ha ammonito: «Da Talete sino ai professori delle nostre università, ai più chimerici ragionatori e ai loro stessi plagiari, nessun filosofo influì nemmeno sui costumi del quartiere dove abitava. Perché? Perché a condurre gli uomini non è la metafisica, ma il costume. Un uomo solo, eloquente, abile e accreditato, molto può sugli uomini, mentre cento filosofi nulla possono, se sono solamente filosofi». Ovviamente il discorso può estendersi agli intellettuali in genere.

Ma se oggi ci si interroga, ancora una volta, sul ruolo degli intellettuali nella società e sulla loro presa sulla realtà, questo non è solo in seguito alla crisi delle grandi ideologie del Novecento, ma anche in relazione ad avvenimenti più recenti, come per esempio la vittoria di Trump o l’esito del referendum sulla Brexit (per parlare di cose non troppo prossime e quindi opportunamente incruente). Si tratta di eventi che le cosiddette élites non solo non avevano previsto, ma che in qualche modo le hanno confermate di quanto le cose non vadano come dovrebbero. E come dovrebbero? Come loro sanno dovrebbero andare. Così è quindi è invalso l’uso di un termine ugualmente spregiativo, speculare a quelli summenzionati: populismo, che poi è la versione appena più sofisticata di popolo bue.

Ora, vorrei specificare che personalmente penso il peggio possibile di Trump, della Brexit e del populismo, così come della presunta università della vita; tuttavia quello che noto è la guerra a linguacce tra tifoserie contrapposte, l’uso di etichette e slogan che hanno la funzione di autoassolvere e dispensare dall’effettivo confronto e dall’analisi concreta della realtà e dei punti di vista diversi dal nostro. Alle cose di cui penso il peggio devo senz’altro aggiungere quel grossolano relativismo per cui sarebbe parimenti legittimo ogni punto di vista, e però occorre notare come non per forza quello dell’intellettuale o dell’esperto sia migliore o più vero solo in virtù di chi lo esprime: l’autorità, come si dice, non va considerata una fonte automatica di verità. Questa è in effetti una lezione che gli intellettuali fanno propria, anzi di più: sono loro che la impartiscono, identificando se stessi col bimbo che finalmente grida: «Il re è nudo!». Ma si capisce: lo dicono perché l’autorità vera sarebbe la loro.

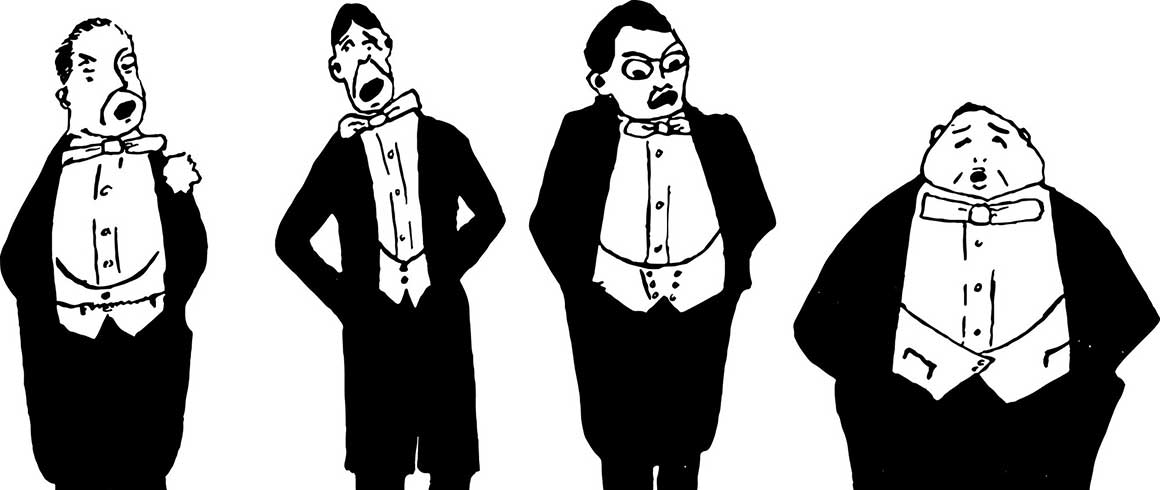

Siccome chi scrive svolge una professione intellettuale, tutto questo rischia di suonare come un ridicolo caso di Selbsthass, di un odio di sé paradossale. Il punto è che capita – in alcuni contesti o certe congiunture – che proprio l’intellettuale sia il re di cui va denunciata la nudità. Che poi a farlo non possa essere se non un altro intellettuale, temo sia nell’ordine delle cose e, del resto, a incriminare l’intellettuale Socrate, modello dello sbeffeggiatore molesto, non fu certo il popolo (eventualmente bue, che però si limitò a condannarlo), ma altri intellettuali, presunti monarchi da lui smascherati. Il paradosso pare sia davvero una sorta di idiosincrasia tipica della tribù.

Se insomma l’intellettuale si vede votato alla verità e al disinnesco del potere, appunto come l’innocente bimbo che spernacchia il re che se ne va in parata in mutande, penso sia utile che passi quanto più tempo possibile allo specchio non solo per perfezionare la tecnica, ma soprattutto per non scordare il primo necessario bersaglio delle sue critiche: se stesso.

* docente di Storia della filosofia, facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica, campus di Milano

Decimo contributo di una serie di articoli dedicati al ruolo degli intellettuali